Geschichte des Forsthauses Templin

Sehen Sie hier unsere gesammelten Ansichtskarten von 1900 bis heute:

1756 Martinis Bleiche, Barchent und Kanevasfabrikant Christoph Andreas Martini (auch Martin)

erhielt in der Kgl. Heide bei Caputh einen Bleichplatz und durfte ein kleines Haus bauen,

Erweiterung der Fabrik bis 1773 bis an die Havel, Horn als „Templin“ genannt

1780 Verkauf an seine Tochter und deren Ehemann Parchentmachermeister Johann Christoph Brand (t)

1796 Kauf durch den Comte de Moustier, ehemaliger französischer Gesandter in Berlin, frz. Emigrant, ließ das Anwesen verkommen

1797 Verkauf an den Kanonikus Arnold Diedrich Tamm, Umbau für Herrensitz, Erweiterung des Anwesens auf 60 Morgen, Holzwirtschaft

1814 Zwangsversteigerung an den Kaufmann Schulze aus Potsdam,

aber 1815 erhält Nachbieter Kaufmann K. L. Krüger aus Berlin den Zuschlag

1819 Verkauf an Generalltn. Friedrich Adolph Ludwig von Bismarck, Onkel des Kanzlers, 1831 gestorben,

Vererbung innerhalb der Familie

1832 Verkauf an Partikulier Ferdinand Schulenburg

1834 Verkauf an Kaufmann Eduard Reinhardt, Erstmals Nutzung des Gästehauses als Tabagie

1837 Versteigerung an Frau Reinhardt, Emilie Henriette geb. Reising,

1841 Verpachten der Tabagie an Amtmann Haupt

1842 Verkaufsversuch an Baronin Malwine von Wolf, geb. von Stülpnagel,

Vorkaufsrecht sichert die Domäne für den Staat, es kursiert das Gerücht, der König Friedrich Wilhelm IV.

hätte Interesse an dem landschaftlich schönen Stück

1846 Abbrennen des ehemaligen Tammschen Wohnhauses samt dem benachbarten Stallgebäude,

nach Plänen des Königs wird ein kleines „Bayrisches Häuschen“ als Forsthaus errichtet

Versetzung von Forstbeamten aus Caputh nach Templin,

1848 Die Wiederaufbaupläne für das abgebrannte Herrenhaus und der Anbau an das „Schlösschen“

werden im Revolutionsjahr aufgegeben

1849 Die Not leidenden Weber von Nowawes bauen als Notstandsarbeit den Havelweg zur Chaussee aus

1934 Einhundertjähriges Jubiläum – Beschreibung der Gaststätte (komplette Jubiläumsabschrift von 1934)

1956 Bau des Bahndammes durch den Templiner See

1958 Neubau der Templiner Straße (zweispurig)

1959 Aufschüttung des Sandstrandes für das Strandbad Templin und Eröffnung

1967 Umbau der gesamten Gaststätte durch DEFA Tischlerei und Architekten

Martinis Bleiche Templin

Nach den Grundakten sowie Akten der Kgl. Regierung und der Kgl. Oberförsterei

Ehe die Havel in breitem, seenartigem Zuge von Potsdam südwärts Caputh erreicht, springt eine Landzunge in den Fluss hinein. Zwei alte Pappeln bilden nach der Stadt zu ein großes Tor.

Die Uferstraße, die von Tornow nach Templin führt, schneidet das Horn scharf vom Walde ab und zeichnet es als ein niedriges Vorland mit nasser Wiese aus. Es war für einen Bleichplatz wie geschaffen.

Hier hatte dann auch der Barchend- und Karnevas- Fabrikant (arab.- Gewebe -und Futterstoffe) Christoph Andreas Martini (auch Martin) wie in der Mitte II.IV,S.261 angegeben, der Kastellan Martin (der Pächter der türkischen Garnfabrik im Caputher Schloss ?) der in Potsdam das Haus Französische Str.21 (Hyp. Buch Nr. 1145, jetzt Brandtsches Mädchenwaisenhaus) besaß, durch Erbzinsverschreibung vom 16.03.1748 (Kab. Order vom 23.07.1748) auf sein Immediatsgesuch, an der Havel auf der Kgl. Heide bei Caputh einen Bleichplatz von 140 Quadratruten erhalten, mit der Erlaubnis sich ein kleines Häuschen zu bauen, wozu ihm freies Holz akkordiert wurde. Ein Taler Grundzins war zu entrichten.

1756 erhielt er die Erlaubnis, ein Leineweberhaus mit freien Holz zu erbauen und einen Fleck von 60 Ruten Länge und 5 Ruten Breite (225 x 19m) dazu zu erwerben (Erbzinsverschreibung vom 05.02.1757 mit einem Taler Grundzins).

Durch die Aufhöhung sumpfiger Stellen hat er das Anwesen auf 9 kleine Morgen + 43,42 Quadratruten erweitert (ca.2,5ha). Eine Quantität Nuss -und Maulbeerbäumen gepflanzt in einem dem Walde zu angelegten Gehege.

Auf Reskript vom 19.07.1764 wurde ihm auf sein Ansuchen am 11.08.1764 eine neue Erbzins- Verschreibung ausgestellt mit 4 Talern Kanon unter der Bedingung, die Nuss- und Maulbeerbäume niemals einzuhegen.

Zur Erweiterung seiner Barchenfabrik erbat er sich endlich die Spitze Sandland von seinem Garten bis zur Brücke und von da bis zum Ende des Spieldammes diesseits in Größe von 2 Morgen und 145 Quadratruten. Dieser Fleck sollte zur Erweiterung des Bleichplatzes, zur Sicherstellung des durch den Sandfleck gehenden Springgrabens und zur Ableitung des Wassers in die Havel dienen. Durch Reskript des Generaldirektoriums vom 29.08.1770 wurde ihm am 26.09.1773 eine Erbzinsverschreibung gegen 8 Groschen ausgestellt.

Damit war das ganze Horn, der Templin genannt, in den Besitz des Martini gelangt. Die Bleiche ging bis zur Straße nach Caputh, die damals schon die beiden Holzablagen der Kgl. Forst verband, die Sommerablage, nördlich vom Nesselgrund und die Winterablage südlich nach Caputh zu. Die beiden Häuser standen ungefähr in der Mitte des noch jetzt neben der Kegelbahn zur Havel führenden Weges. Jenseits des Caputher Weges und außerhalb des Geheges lag die Plantage von Nuss -und Maulbeerbäumen, an der Stelle jetziger Ställe und der Restaurationsterrasse.

Als am 14.10.1780 Martini das Bleichgütchen an seine Tochter und ihren Ehemann, den Barchentmachermeister Johann Christow Brand verkauft hat, wurde ihm dafür das Haus in der Französischen Straße überlassen.

Das Tammsche Anwesen

Im Jahre 1796 war der frühere französische Gesandte in Berlin Eleonore Francois Elie Comte de Moustier infolge der großen Revolution Emigrant geworden. Er hatte aber, um in Preußen bleiben zu können, die Verpflichtung übernommen, sich anzukaufen. Er, der Potsdam kannte, wählte den benachbarten Templin. Die Domänenkammer, der das Vorkaufsrecht für den Fiskus zustand, machte von diesem Recht keinen Gebrauch, weil der gebotene Preis von 4500 Talern als Liebhaberpreis zu hoch wäre. Am 30.12.1796 wurde der Kaufvertrag bestätigt.

Der Comte übernahm noch 9 Morgen und 50 Quadratruten dazu (gesamt jetzt knapp 5 Hektar) , verkaufte es am 15.12.1797 für 4000 Taler an den Kanonikus (höhere Kirchenfunktion) Arnold Dietrich Tamm, der es zu einem Herrensitz ausbaute.

Im Oktober 1799, als er schon 5000 Taler aufnehmen will, erwähnt er das Gut wüst und das Gelände ditsruirt gefunden, aber bereits viele Tausende darin verwendet habe, so dass es ihm bis jetzt schon 11500 Taler gekostet habe. Die Gebäude seien gerichtlich auf 5000 Taler taxiert.

Er erweiterte 1801 das Besitztum um1 Morgen und 42 Quadratruten (0,3 ha) durch Erbpacht. Es handelte sich um Forstland zum Holzabbau. Im nächsten Jahr erhält er die hohe und mittlere und niedere Jagd in Erbpacht für 5 Taler Kanon. Durch Kabinettsorder wird der Vertrag genehmigt. Ausgenommen waren, Damwildbrett, Auerhähne, wilde und zahme Schwäne, Rehricken bei Strafe von 10 Talern das Stück, auch Rebhühnereinfang ohne Erlaubnis bei 5 Talern Strafe pro Stück. Ferner durfte er Rehböcke nicht mit Hunden und Hasen nicht bei tiefem Schnee oder auf dem Eis hetzen, auf Rot -und Schwarzwild nicht mit Röller oder Schrot statt Kugeln schießen. Endlich musste er für jeden Jagdkanon jährlich ein Paar Raubvögelfänge abliefern, oder statt jedes Paares 7 Groschen, 6 Pfennig Strafe hinterlegen. Diese und andere Bestimmungen des Jagdpachtvertrages wurden grundbuchlich gesichert.

Endlich wollte Tamm 1803 22 Morgen (5,5 ha) holzbares Forstland am Berge längs des Nesselgrundes zur Fortsetzung seiner angefangenen Anpflanzung wilder Hölzer in Erbpacht erhalten. Ihm sei zwar nicht unbekannt, dass dergleichen Forstflecken so nahe an Residenzen in der Regel nicht verpachtet, sondern zur Vorbeugung des Holzmangels in Kultur gebracht werden sollen. Da indessen bekanntlich die Potsdamer Forst nach Räumen und Blößen die Menge hatte, die zum Anbau und nachheriger Nachbesserung nicht nur einen ziemlichen Zeitraum, sondern auch ansehnliche Geldkosten erfordere, so glaube er doch den Absichten der Regierung entgegenzukommen, wenn er sich verpflichte, den Fleck mit allerhand schnellwüchsigen, wilden Bäumen aufzuforsten und auf Wildschaden zu verzichten.

Das Forstamt befürwortete sein Gesuch, weil die Forstbörse das Geld für den Anbau spare und wenn Tamm seinen Holzbedarf befriedige, das Amt des Holzimpretanten los wäre. Mit den Hütungsberechtigten brauche nicht verhandelt zu werden, weil der Flecken zum Domänenwerk Caputh gehöre und zur immerwährenden Schonung bestimmt werden könne. Das Forstdepartement des Generaldirektoriuns verlangte jedoch eine genaue Vermessung unter Vermeidung toter Spitzen für die Forst, ferner, dass von der Sommerablage am Nesselgrund zur Winterablage am Weg nach Caputh der Weg frei bliebe und Tamm auch keine Wohnhäuser auf diesen Fleck bauen dürfe.

Am 10.07.1806 wird endlich der Erbvertrag geschlossen, der Tamm einen Taler pro Morgen Pacht unter Vorbehalt der Erhöhung nach Kammertaxe auferlegt. Mit dieser Abrundung erreicht sein Pflanzgut 60 Morgen (15 ha). Seine Grenzen sind Heute noch deutlich erkennbar. Im Westen an der Havel das vorspringende Horn, im Norden der Hohlweg des nach Langerwisch führenden Nesselgrundes, im Südosten der Teil eines Weges nach Caputh, der heute nördlich noch fast bis zum Ende des großen Militärschießplatzes führt und mit einem starken Bogen nach Norden hinter der Försterei endet.

Wenn wir auch aus der Zeit keine exakte Beschreibung besitzen, so können wir uns doch anhand einer Generaltaxe, die 1838 der Ratszimmermeister Vogel, der Maurermeister Immel, der KgI. Förster Muss und die Dorfgerichte aus Caputh an Ort und Stelle auf- nahmen sowie die Beschreibung mit Karte des KgI. Bauinspektors Ziller aus dem Jahre 1842 eine gute Vorstellung von dem schönen Landsitz machen, anhand einer flüchtigen Kopie, die sich im Stadtmuseum befindet.

Von Potsdam kommend durchschritt man einen Torweg mit steinernen Pfeilern (desgleichen befand sich auch in Richtung Caputh) zwischen zwei Häuschen A und B von je 20 Fuß Länge und 16 Fuß Tiefe (7×5,6m), deren rechtes als Badehaus, das linke als Wächterhaus diente. Links vom Weg zog sich den Nesselgrund hinauf ein gepflegter Park in englischem Geschmack mit geraden und gewundenen Wegen. Hier hatte Tamm seinem Erbieten zufolge Laubbäume gepflanzt. Rechts vom Wege, der bald eine Brücke über die von links kommende Quelle überschritt, waren wie noch heute tief gelegene Wiesen, von dem Bach durchzogen und durch einzelne Baumgruppen belebt und umsäumt, die alte Martinsche Bleiche in deren Mitte auf dem leeren Fleck bei G ein Wohnhaus von 85 Fuß Länge und 22 Fuß Tiefe (29×7,5m) und zwei weitere Wohnhäuschen von 22 zu 20 Fuß (7,5x7m) und 29 zu 18 Fuß (10x6m) standen, anscheinend die Leineweberhäuser. Daneben nach der Havel zu das massive Treibhaus, 50 zu 17,5 Fuß (26x6m), mit Glasfenstern, dann oberhalb eine Schirrkammer 12 mal 8,5 Fuß (4x3m) , eine hölzerne Bienenschauer und am Wege die erst später von dem Pächter angelegte unlängst verfallene, jetzt beseitigte Kegelbahn.

Den Rest der Halbinsel nach Caputh zu, wo heute die Försterei liegt, nahm eine große Obstplantage ein, die von den späteren Besitzern vermehret war. 1838 werden 900, 1841 700 Obstbäume angegeben, von denen aber 1843 als nur leidlich brauchbar nur noch gezählt wurden: 55 Birnen, 56 Äpfel, 156 Kirschen, 95 Pflaumen, 6 Nussbäume und eine Aprikose, also nur etwa 400 Bäume.

Links vom Caputher Weg zog sich am Hang der Park hin und endete in einer freien Terrasse, auf dem das so genannte Schlösschen oder Gesellschaftshaus das heutige Restaurationsgebäude sich erhob. Der massive Bau maß 72 mal 20 Fuß (25x7m) mit Ziegeldach und war der solideste des ganzen Anwesens und hat die Zeit überdauert. Er enthielt einen Saal und zwei Wohnstuben.

Eine heute als noner Laubgang vorhandene Lindenallee trennte die Terrasse von dem 1,66 Morgen großen Wirtschaftsgebäude mit Gehöft, wo jetzt Scheune und Stall sind. Damals befand sich auf dem Wohnplatz vorn das lang gestreckte Wohn -und Viehstellgebäude, 125 mal 19 Fuß (43×6,5m), ein einstöckiger Fachwerksbau mit Glocke in der Mitte des Rohrdachs

Von links nach rechts enthielt er Kuhstall für 8 Kühe, Hühner – und Schweinestall, Pferdestall für 8 Pferde, zwei Stuben, einen großen Flur, dahinter eine angebaute Küche und schließlich eine Stube. Es hatte 14 Türen und 4 Fenster.

Gegenüber am Waldrand stand ein lang gestrecktes Gebäude, 140 mal 10 Fuß (49×3,5m), teils Holz teils Fachwerk mit Splissdach, es enthielt Schuppen, Wagenremise und kleine Ställe.

Im rechten Winkel dazu (nach Caputh) die Scheune mit Splissdach und Balkenkeller. Etwas weiter ab das Back- und Waschhaus 24 mal 22 Fuß (8×7,5m) und anstoßendem Backofen. Auf dem Hof stand ein Taubenhaus auf freiem Stiel. Hinter dem Gesellschaftshaus ,die Kegelbahn, war 102 Fuß (35m) lang mit einem Lufthaus aus Bäumen. Das Gehöft war hinter den Wirtschafts- und Stallgebäuden mit einem 11 Ruten (41m) langem Lattengehege abgegrenzt.

Das Schlösschen oder Gesellschaftshaus soll nur als Kavalier- oder Logierhaus für Gäste, der Saal wohl als Festraum benutzt worden sein, während der Gutsherr in dem langem Wohngebäude mit anschließendem Stall wohnte.

Endlich oben auf dem Berg erhob sich das Belvedere, ein auf sechs Pfählen ruhender Balkon (Kopisch bezeichnete es in seinem Buch „Die Kgl. Schlösser und Gärten zu Potsdam“ von 1854 als Tempelchen).

Es erhob sich über dem noch heute vorhandenen Steindenkmal, das Tamm ganz pietätvoll seinem Vater gesetzt hat und das auch fälschlich als Grabmal -Grabdenkmal gilt. Auf profilierter Basis erhebt sich ein viereckiger Sockel, der oben an jeder Seite mit zwei rosettengezierten, über eine Deckplatte von vier gekreuzten, palmettengeschmückten Giebeln gekrönt wird. Die Deckplatte trägt inmitten eine Vase. Auf dem Schnittpunkt der Giebel steht ein Vers

Die Inschrift lautet:

Dem

Kgl. Pr. Commercienrath

Johann August Tamm

geb. den 23ten Januar 1734

gest. den 28ten August 1798

Auf der Rückseite steht: Denkmal der Kindlichen Liebe und Dankbarkeit.

Sein Grabmal kann es schon mit Rücksicht auf den Balkon nicht gewesen sein, sonst begänne auch die Inschrift: Hier ruhet in Gottes… Freilich hat sich nur auf dem Alten Friedhof in Potsdam sein Grabmal nicht nachweisen lassen. Der Sohn kaufte auch erst nach dem Tode seines Vaters das Gut.

Von dieser Kanzel aus muss ein glänzender Landschaftsblick gewesen sein auf das damals noch niedrige Gehölz hinweg auf das liebliche Wiesenland im Vordergrunde, auf die breite Havel nach beiden Seiten: links auf den Krähenberg von Caputh und über den Schwielowsee nach Petzow, gegenüber auf die Pirschheide, rechts auf Potsdam mit seinen malerischen Türmen. der Rathauskuppel, der Waisenhauskuppel, Schloss Sanssouci. dem Ruinenberg. dem Belvedere und dem Neuen Palais.

Noch war der Vordergrund der idyllischen Tornowhalbinsel nicht mit den roten Gebäuden der großen Hofbauer -Stiftung bebaut, noch störte nicht die Rückseite der Brandenburger Vorstadt die Aussicht, nicht der Turm der Erlöserkirche, der wie ein scharf gespitzter Bleistift dem Auge wehtut und in den Charakter des Stadtbildes nicht mehr hineinpassen will. Freilich fehlen noch die Kuppel der neuen Nikolaikirche und die beiden Turmzwillingspaare von Orangerie und Pfingstberg. dieser Dreiklang kgl. Prachtliebe und edelsten Kunstgeschmacks der dem Stadtbild von Potsdam das Andenken an den kunstlieben- den König Friedrich Wilhelm unauslöschlich aufgeprägt und es erstens zu dem unvergleichlichen Stadtbild gemacht hat, welches es heute ist. Vor hundert Jahren war also der Blick von der Templiner Höhe vielleicht nicht so romantisch wie heute, dafür aber landschaftlich lieblicher und harmonischer. Jedenfalls ließ sich kaum eine Stelle bei Potsdam finden, die für die Anlage eines Herrensitzes so geeignet war, wie die Tammschen Besitzungen in Templin.

Von der wirtschaftlichen Einteilung des Gutes können wir aus dem ein Menschenalter später aufgenommenen Beschreibungen ein ungefähres Bild machen. Mit Park waren die Abhänge am Nesselgrund und am Caputher Weg sowie der Vordergrund des Belvederes mit dem Denkmal bestanden. Einzelne Fichten, Ahorn und Kastanien machen heute die Forstgrenze deutlich. Im Übrigen waren die zahlreichen Wege mit Bäumen gesäumt.

Über dem Parkabhang auf dem Berge, zwischen den Wegen lagen 26 Morgen Acker, davon 1,5 Morgen zur Spargelzucht und 1,5 Morgen waren mit Weinreben bepflanzt worden. Vor dem Schlösschen waren 4 Morgen Garten, ebensoviel an der Havel, wo auch 4 Morgen Wiese lagen. Endlich oben 22 Morgen Forst, zusammen mit dem Gehölz und der Wiese je zu einem Viertel mit Kiefern und gemischten Weichhölzern (Eiche, Buche, Ahorn, Platane) zu einem sechstel mit Birken und zu einem fünftel mit Elsen bestanden.

Im Ganzen also ein abwechslungsreiches Bild – Acker, Wiese, Garten, Weinberg, Obstplantage, Park, Forst. Der Boden war oben leicht und geringwertig, auch unten nur stellenweise besser.

Heute ist der obere Teil nicht wieder zu erkennen. Bis auf einen Streifen Acker- und Gartenland oberhalb des Abhanges wurde er ganz mit Kiefern und Laubholz aufgeforstet. Die alten Wege sind verschwunden, an der Stelle der Obstplantage liegt die Försterei mit Garten und Feld.

Auf Tamm ist noch die alte Platanenallee zurückzuführen vor der Terrasse, die immer noch die Straße einfasst. Platanen waren damals beliebt und schon Friedrich Wilhelm II. hatte sie angepflanzt (Alleestraße Potsdam).

Auf seine Templiner Besitzungen musste Tamm 1806 einen Vorschuss von 12500 Talern für Armeetuchlieferungen eintragen lassen, konnte ihn aber schon 1808 durch Lieferungen tilgen. Das lässt noch auf gute Vermögensumstände schließen.

Die scheinen aber 1813 umgeschlagen zu sein. In diesem Jahr verkauft er seinen Anteil an einer Fabrik an der Grünen Brücke seiner Schwester, Frau Kommerzienrätin Hesse, für 2657 Taler, verschiedene Gläubiger legen Arrest auf sein Vermögen, er kann den Kanon nicht zahlen und die Subnastationen der Templiner Besitzung werden auf Antrag des Bankiers Torchiana eingeleitet.

Die Versteigerung war in der Gerichtslaube zu Bornstedt, dem damaligen Sitz des Domänenjustizamtes Potsdam. Im Bietungstermin am 14.07.1814 boten ein Justizrat Henneberg, der Kupferstecher Schmidt aus Berlin, der Bankier Torchiana aus Potsdam, der über 12000 Taler auf dem Anwesen zu stehen hatte, der Kaufmann Martini aus Berlin (vielleicht ein Nachkomme des ersten Besitzers) und der Kaufmann Schulze aus Potsdam, der nach lebhaftem Bieten mit 6200 Talern der Meistbietende bleibt.

Später macht ein anderer Gläubiger, der Kaufmann Karl Ludwig Krüger aus Berlin ein Nachgebot von 7000 Talern und erhält am 21.01.1815 den Zuschlag. Doch der neue Besitzer hielt das Gut nur, um es günstig zu verkaufen.

Die Ära Bismarck

Am 09.07.1819 kauft der Generalleutnant Friedrich Adolph Ludwig von Bismarck das Luxusgütchen für 7500 Taler.

Es war der Onkel des Reichskanzlers und der 3. Sohn des Rittmeisters Karl Alexander von Bismarck. Am 01.08.1766 geboren, setzte er sich in Templin als Kgl. Preuss. Generalleutnant zur Ruhe.

Der 6. Sohn des Rittmeisters war Karl Wilhelm Ferdinand, des Reichskanzlers Vater. Von dem ersten Sohn Friedrich Alexander stammt ein Sohn Theodor Friedrich. Alexander Phillipp, geb. 11.07.1790, der durch Heirat mit der letzten Gräfin von Bohlen die Linie des Grafen von Bismarck- Bohlen gründete. Er starb als Kgl. Preuss. Generalleutnant am 01.05.1873.

Der neue Gutsherr, Friedrich von Bismarck, war bereits in den Ruhestand getreten und führte nun in Templin ein recht beschauliches Leben. Hier erhielt „Onkel Fritz“, wie er im Bismarckschen Familienkreise hieß, häufig den Besuch seines Neffen Otto, des damaligen Berliner Gymnasiasten, der ein tüchtiger Reiter war und auf eigenem Pferde von Berlin nach Templin ritt.

Schon frühzeitig wusste der Neffe einen guten Tropfen zu schätzen; denn nach den Erzählungen der Templiner Haushälterin hätte der Herr Generalleutnant immer einen ansehnlichen Weinvorrat gehabt, und die erste Frage des jungen Bismarck sei gewesen, ob der Onkel eine neue Sorte im Keller habe.

Vor allem liebte Otto die Jagd, und mit Wohlgefallen sah „Onkel Fritz“, wie die schlanke Jünglingsgestalt mit der Pirschflinte über der Schulter Feld und Wald von Templin durchstreifte, und wenn der Neffe fern von Berlin war, auf dem väterlichen Gut Kniephof bei Naugard in Pommern seine Ferien verbrachte, dann vergaß er auch nicht, wie er am 25. Juli 1829 an seinen Bruder Bernhard schrieb, an den Onkel in Templin einen Brief zu „fabrizieren“ und den Bruder noch besonders am Rande der ersten Seite eindringlich zu ermahnen: „Besorge doch beiliegenden Brief von mir citissime an Onkeln!“

Wie nachhaltig das Templiner Idyll in dem Gedächtnis des großen Bismarck fortlebte, das bezeugt dieser selbst in seinen „Gedanken und Erinnerungen“. Als König Friedrich Wilhelm IV. ihn im Jahre 1852 in besonderer Mission nach Wien geschickt hatte und der hannöversche Gesandte Graf Platen ihn dort eines Tages in vertraulichem Gespräch fragte, ob der König beabsichtige, ihn einmal zum Ministerpräsidenten zu ernennen, bestätigte dies Bismarck, fügte jedoch hinzu: „Mein Wunsch wäre, noch etwa zehn Jahre lang in Frankfurt oder an verschiedenen Höfen die Welt zu sehen und dann gern etwa zehn Jahre lang, womöglich mit Ruhm, Minister zu sein, dann auf dem Lande über das erlebte nachzudenken und wie mein alte Onkel in Templin bei Potsdam Obstbäume zu pfropfen“.

Der Generalleutnant von Bismarck starb 1831. Die Besitzung geht auf seinen Erben, den Rittmeister Karl Ferdinand von Bismarck und den Oberstleutnant Theodor Alexander von Bismarck -Bohlen über. Von der kinderreichen Familie waren nur der Bruder (Vater des Reichskanzlers) und der Neffe als gesetzliche Erben übrig geblieben.

Die Gründung der Tabagie

Die Erben verkauften Templin 1832 an den Partikulier Ferdinand Schulenburg für 6000 Taler.

Schulenburg verkaufte 1834 für 7900 Taler an den Kaufmann Eduard Reinhardt. Und Reinhardt war es, der in dem Kavalierhause eine „Tabagie“ einrichtete und damit auf dem Wege zwischen Potsdam und Caputh eine neue Gaststätte gründete das heutige „Forsthaus Templin“.

Die „Tabagie“ sah nur selten Gäste und brachte so wenig ein, dass Herr Reinhardt, ihr Besitzer, mit der Zinszahlung im Rückstande blieb und die Regierung selbst sich genötigt sah, die Zwangsversteigerung zu beantragen.

Nun erwarb 1837 Frau Reinhardt, Emilie Henriette geb. Reising, das Gut für 5550 Taler; doch auch die Frau Wirtin als Besitzerin übte keine größere Anziehungskraft aus, – dazu kam, dass in der Nacht vom 31.05.1838 die beiden Leinweberhäuschen der alten Martinischen Bleiche abbrannten.

So fasste sie den Entschluss, zunächst die Gastwirtschaft an einen Potsdamer Eisenbahninspektor zu verpachten, der aber bald darauf, am 1. Oktober anno 1841, seine Rechte an einen Landwirt abtrat, an den Amtmann Haupt.

Als aber auch Frau Reinhardt den Grundzins nicht mehr zahlen konnte, verkaufte sie das Gut an eine Berlinerin, an die geschiedene Frau Baronin Malwine von Wolf, geb. Stülphagen, für 8725 Taler bei 500 Talern Anzahlung..

Die Umbaupläne von Friedrich Wilhelm IV.

Die Regierung genehmigt den Verkauf jedoch nicht, sondern macht 1842 für den Domänenfiskus vom Vorkaufsrecht gebrauch und zahlt der Frau Wolf die 500 Taler zurück.

Sie hatte ihre guten Gründe. Seit dem Tode des Generalleutnants von Bismarck fehlte dem Gute eintüchtiger Landwirt. Noch stand das Schlösschen wie einst, doch die übrigen Gebäude waren baufällig, die Nachbarschaft des Waldes war dem Acker nicht günstig, landwirtschaftlicher Ertrag kaum noch zu erwarten, ein kaufkräftiger Liebhaber des Gutes nicht in Aussicht, – es blieb also nur noch die Einnahme durch die Gastwirtschaft. Dazu kam der Wunsch, dem Gute wieder das Jagdrecht zu nehmen, um den Wildbestand des königlichen Waldes zu schützen, und zur Pflege der Forst selbst einen Förster von Caputh nach Templin zu versetzen. All das geschah denn auch. Die Regierung hob das Jagdrecht auf, verkleinerte das Gutsland bis auf etwa 49 Morgen, setzte die Pacht zwar auf die Hälfte herab, verpflichtete aber den Pächter Haupt, dem Förster eine Wohnung zu geben und einzuwilligen, falls seine Majestät der König etwa die höher gelegenen Grundstücke beanspruchte, um dort besondere Anlagen zu schaffen. Es war nämlich ruchbar geworden, dass König Friedrich Wilhelm IV. die Absicht hatte, sich in Templin anzukaufen, dort stielvolle Bauten auszuführen und die steilen Waldufer zu hängenden Gärten umzugestalten. Man wusste, dass er ein Freund landschaftlicher Schönheit war, besonders den Havelweg liebte, auch schon dem Hofgartendirektor Lenné und dem Hofbaurat Persius den Auftrag gegeben hatte, gemeinsam mit dem Oberforstmeister das Gut zu besichtigen und ihm Pläne zu unterbreiten.

Templin sah, so schien es, einer glänzenden Zukunft entgegen; denn schon verbreitete sich die Kunde, auf dem Berge solle ein Florentiner Landhaus erstehen. Doch es entstand noch immer nichts, und nach Jahr und Tag verstummten auch die Gerüchte.

Indessen hatte der Amtmann Haupt als Land- und Gastwirt seine liebe Not. Er galt als tüchtig und betriebsam, verbesserte auch die moorigen Wiesen durch Aufschüttung; aber der verwahrloste Zustand des Gutes zehrte an seinen Mitteln, und er musste bessern, denn auch der König hatte sich schon bei der Durchfahrt über die zerbrochenen Scheiben des Treibhauses ungnädig geäußert. Die Obstbäume verwilderten, Missernten und Wildschäden brachten den Pächter vollends zurück. Man drohte ihm der rückständigen Pacht wegen mit Erekution, erließ ihm jedoch schließlich die Schuldsumme. Aber auch das half nicht viel; denn er klagte zugleich über den „bekannten überaus schlechten Erwerb“ aus der Gastwirtschaft. Die Sommermonate brachten an Sonntagen leidlich Besuch, in der Woche blieb er aus. Nicht umsonst schrieb Philipp Galen, der damals berühmte, heute vergessene Schriftsteller, der sein Potsdam liebte, aber auch seine Potsdamer kannte, in der Einleitung zu seinem biographischen Roman „Walther Lund“: „Wir gewahrten an den meisten Orten dieser unaussprechlich schönen Landschaft fast zu jeder Zeit eine Menschenöde, die ebenso seltsam wie rätselhaft erschien… Von 40000 Menschen die in der Königsstadt leben, begegneten wir selten einem einsamen Wanderer, wo Raum und Genuss für Tausende war.“

Neue Hoffnung auf besseren Erwerb erwachte. Ein Dampfschiff fuhr jetzt im Sommer von Potsdam nach Templin, freilich erst versuchsweise, nur einmal in der Woche und nur bei gutem Wetter. Der Versuch wurde auch bald wieder aufgegeben. Dazu kam eine zweite Feuersbrunst.

Anno 1846, am 5. November, brannte das ehemalige Tammsche Wohnhaus samt dem benachbarten Stallgebäude nieder, nur Scheune und Backhaus blieben stehen. Nichts hatte des Rohrdaches wegen versichert werden können. Der Pächter büßte dabei Vieh und Mobiliar im Werte von 300 Talern ein. Doch dieses Unglück war Ursache, das des Königs Pläne wieder lebendig wurden. Ein Anbau an das Schlösschen wurde geplant, nach der Seite des Nesselgrundes zu, – im Stil eines bayrischen Gebirgshauses, und ein kleines im gleichen Stil sollte auf der Halbinsel als Försterhaus entstehen, und in der Tat, dieses wurde gebaut, doch nicht jenes am Kavalierhause, – der König änderte seinen Plan; das „Bayrische Häuschen“ erstand im nächsten Jahre nicht in Templin, sondern auf der Anhöhe des Wildparks und wurde ein Lieblingssitz der Königin Elisabeth, einer bayrischen Prinzessin. Aber nicht nur das schmucke Försterhaus sollte fortan eine Erinnerung an König Friedrich Wilhelm IV. sein, sondern auch die Einfassung der Springquelle in Templin, und die gotische Wand für die Quelle zwischen Templin und Caputh, eine Nachahmung des Grabes der heiligen Jungfrau, noch heute als „heiliges Grab“ oder „Marienquelle“ bekannt und besucht.

Auch das abgebrannte Gehöft wollte der König wieder neu aufbauen, künstlerischer als es gewesen, genehmigte auch den Entwurf des Geh. Oberbaurats Stüler, verschob aber die Ausführung auf bessere Zeiten, bis er im Revolutionsjahr, im Sommer anno 1848, auch diesen Plan für immer aufgab. Noch einmal durfte der Pächter auf eine Belebung seiner Templiner Gaststätte hoffen: im folgenden Jahre wurde der Havelweg zur Chaussee ausgebaut, eine Notstandsarbeit, die den Not leidenden Webern von Nowawes Beschäftigung gab, und die neue Caputher Fähre ließ größeren Verkehr erwarten, – dazu kam, dass bei Erneuerung der Pacht der Zins auf die Hälfte herabgesetzt, das zum Kavalierhause gehörige Land bis auf ein Drittel des Tammschen Gutes verkleinert, der hochgelegene Acker aufgeforstet und die Gesamtaufsicht der Forstverwaltung übertragen würde. – Doch es sollten noch Jahrzehnte vergehen, ehe sich der Betrieb der Gaststätte hob und Neues erstand, während Altes zugrunde ging.

Die Ära um 1934 (Aus dem Sonderdruck zum hundertjährigen Bestehen von Dr. Bernhard Hoest)

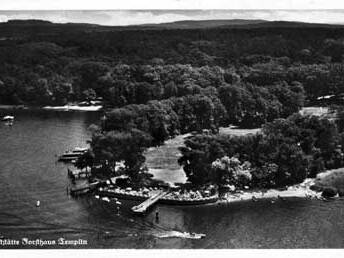

An einem heiteren Maientage hält der Sterndampfer „Leopold von Ranke“ an dem Anlegesteg „Forsthaus Templin“. Wir steigen aus, schreiten nahe der anmutig gelegenen Strandhalle zum „Rosenhügel“ hinauf und treten unter die hohe Rüster, die von zwei Pappeln flankiert ist. Welch herrliches landschaftliches Bild – in großen Zügen das gleiche wie zur Zeit des seligen Tamm, und doch ein anderes!

Die seenartige Havel ist nicht wie einst nur ein glatter, ungetrübter Spiegel, sondern belebt von zahlreichen Booten aller Art, nicht wenige mit hellen, windgeschwellten Segeln, von Dampfern mit ihren dunklen Rauchfahnen. Die Tornowhalbinsel, einst so idyllisch ins Grüne gebettet, ist hier und dort mit roten Backsteinhäusern bedeckt, – Hermannswerder ist es mit der hochragenden Kirche. Und darüber – Potsdam mit seinen Türmen und Kuppeln, fast das gleiche alte Bild, nur das dort drüben zwei Hügel von Doppeltürmen gekrönt sind, der Pfingstberg und die Orangerie, oder eine neue Kirche ihren Turm aufreckt, wie die Erlöserkirche ihre nadelartige Spitze.

Auch das früher stetig grüne Havelufer bietet heute ein anderes Bild mit dem Badestrand, den Spielplätzen, seinem blumengeschmückten Regattahause, sonst aber, nach Caputh zu, ist es noch immer das alte vertraute Bild, nur das jene lang gestreckte bewaldete Anhöhe am Horizont nicht mehr als Pirschheide bekannt ist, sondern „Wildpark“ genannt wird, seitdem sie das „Bayerische Häuschen“ trägt. Es erinnert uns wieder an das kleine Försterhaus – dort steht es, wo einst der Obstgarten gewesen, der jetzt zu einer Wildnis geworden.

Der Weg führt uns zwischen grünen Wiesen, der ehemaligen Martinischen Bleiche, zu der schmalen Allee, die, von neun gewaltigen Platanen gebildet, uns zu ihren nicht minder aufragenden Schwestern führt, die den einstigen Havelweg säumen. Die hohe Lindenallee nimmt uns auf. Noch immer trennt sie den Wirtschaftshof mit Stall und Scheune von dem alten Kavalierhause mit seinen zwei schmucken Anbauten, mit seiner Terrasse, belebt von zahlreichen Gästen, die unter einer gewaltigen Linde aus Tammscher Zeit, einer gleichaltrigen Akazie und Tanne sich an der herrlichen Umgebung erfreuen.

Wir treten in das alte Kavalierhaus ein, sind im ehemaligen Festsaal, der uns anmutet gleich einem zoologischen Museum: die Tierwelt der Havelgegend umgibt uns. Dort neben lustigen englischen Bildern, Lithographien aus dem vorigen Jahrhundert, hängt ein vergilbtes Blatt unter Glas und Rahmen. Wir lesen: „Forsthaus Templin Von Amtsgerichtsrat Haeckel.“ Es ist ein Ausschnitt aus der Potsdamer Tageszeitung, eine kurze Geschichte Templins, verfasst von Julius Haeckel, dem ausgezeichneten Potsdamer Geschichtsforscher.

In den drei Zimmern neben dem Festsaal ist noch einiges geblieben, was einstigen Besitzern gehörte, uns an sie erinnert, Kupferstiche, Kunstwerke ihrer Art. Dort ein Bild, offenbar aus dem Nachlass des Tomte de Moustier zurückgeblieben, der englische König Henri VII., der erste Tudor, dessen Vater noch gekrönter König von Frankreich, dessen Mutter eine Margarete von Anjou war; dort jene Bilder mögen noch die Wände der Tammschen Zimmer geschmückt haben: Eberhard von Danckelmann, Minister des brandenburgischen Kurfürsten Friedrich III., Friedrich der Große und rechts und links davon zwei Schlachtenbilder, Schwerins Tod in der Schlacht bei Prag, und Sendlitz in der Schlacht bei Rossbach, die beiden letzten gestochen 1790, 1799 von Daniel Berger, dem berühmten Rektor der Akademie der Künste zu Berlin.

Des Herrn Kononikus Tamm gedenken wir noch einmal. Wir steigen hinter dem Kavalierhause zur Anhöhe hinauf, – das Tempelchen ist verschwunden, aber der Denkstein, den er dem Vater gesetzt, steht noch immer – nicht unberührt vom Zahn der Zeit, auch nicht von Bubenhänden: der granitne Sockel ist zerbröckelt, von den Rosetten sind nur noch Spuren sichtbar, die Vase ist herabgestürzt, verschwunden. Dieses Denkmal zu erhalten, wäre Pflicht und Gebot für alle, die es angeht, nicht nur um seiner selbst willen, sondern auch der Inschrift halber, damit sie noch kommenden Geschlechtern verkünden kann, dass hier ein braver Sohn seinem Vater gesetzt habe ein

„Denkmal der kindlichen Liebe und Dankbarkeit“.

Quellen:

– Mitteilungen des Vereins für die Geschichte Potsdams, NF, Bd. V. 1905/06, Nr. 309, S. 29ff.

– Leicht geänderte Abschrift nach Paul Mahlow und Fritz Kettmamm

– Auszüge aus dem Sonderdruck zum hundertjährigen Bestehen des Forsthauses Templin 1934 von Dr. Bernhard Hoest